LES MAINS EN OR

- TATTOO CONVENTION #6 -

- 13, 14 ET 15 MARS 2026 -

MONT-DE-MARSAN

MONT-DE-MARSAN TATTOO

CONVENTION

Les pionniers du tatouage et la nouvelle vague se retrouvent encore cette année, à l'auberge Landaise de Mont-de-Marsan, pour la convention de tatouage incontournable des Landes.

Ne manquez pas le rendez-vous !

LES MAINS

EN OR

Cette convention de tatouage montoise rend hommage aux pionniers du tatouage. Pour l'occasion, ils sont rejoints par la nouvelle vague de tatoueurs et tatoueuses engagés pour partager et échanger autour de leur passion commune.A Mont de Marsan ce sera une convention familiale avec une sélection d'artistes. Il y a du tatouage bien sûr, des retrouvailles, des concerts, des concours et comme d'habitude des expositions partout en ville !!!

Avec " Les Mains en Or " c'est une partie de l'histoire du tatouage en France qui va être transmise l'espace d'un grand week-end!

LES TATOUEURS

La liste arrive bientôt !!!

_

LES INFOS PRATIQUES

EXPOSANTS

La convention ce n'est pas que du tatouage, de nombreux artisans sont présents pour vous proposer des pièces créatives, des bijoux uniques et du bien-être.

ANIMATIONS

Durant tout le week-end, vous pourrez bénéficier de nombreuses animations, qu'il s'agisse de tables rondes, de concerts ou de performances artistiques.

PITCHOUNS

Si vous êtes un habitué, vous savez qu'un espace pour les enfants est crée pour que l'évènement puisse être partagé en famille. Des tattoos pour tout le monde !!!

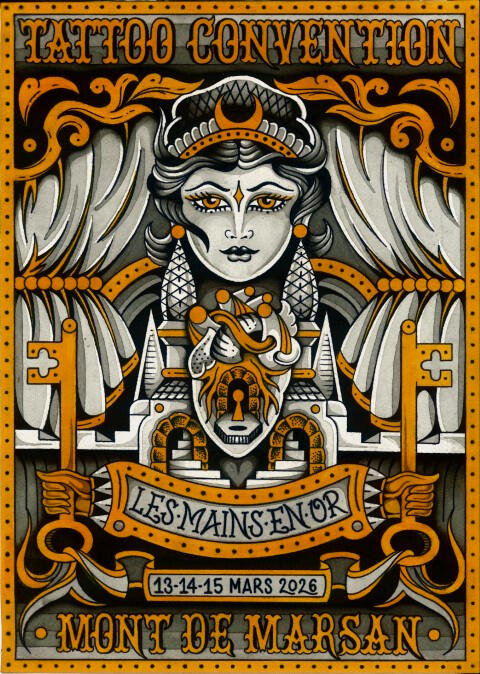

L'AFFICHE DE

L'EDITION 2026

L’auteur de l’affiche 2026 est le tatoueur Marco Allesandrini, venu tout droit de Rome. Présent lors de notre édition 2025, il a découvert notre convention en tombant sur nos affiches, qu’il a perçues comme un vrai gage de qualité.

Séduit par l’univers visuel et l’esprit de l’événement, il a choisi de faire escale à Mont-de-Marsan durant son road trip artistique à travers l’Europe.

Sur place, Marco a tout de suite compris l’âme de notre convention — ce "tattoo spirit" qui nous rassemble. Humainement et artistiquement, le courant est passé. Touchés par sa sensibilité, sa vision et sa créativité, nous lui avons confié la réalisation de l’affiche de cette nouvelle édition.

Nous sommes très fiers de vous dévoiler aujourd’hui sa création, à la fois forte, symbolique et profondément en accord avec l’identité des Mains en Or.

L’affiche met en scène deux clés, symboles puissants à double sens : elles reprennent à la fois l'embléme de Mont-de-Marsan et incarnent le pouvoir des mains à déverrouiller deux forces fondamentales — l’amour, représenté par le cœur central, et la création, symbolisée par la figure féminine.

À l’arrière-plan, l’architecture évoque les bâtiments emblématiques de la ville, tandis que le palais stylisé représente une vision métaphysique de l’art, de la quête du sens de la vie et du processus d’élévation spirituelle — illustré par les escaliers qui montent en nous-mêmes.

Au centre de cette composition, le cœur apparaît comme la véritable clé. Et ce sont les « les mains en or » qui détiennent la façon de l’ouvrir.

Il est fascinant de constater à quel point, dans de nombreuses traditions (religions, médecine chinoise, yoga, etc.), les mains sont associées au cœur et au pouvoir de création. Cette connexion profonde entre les symboles est au cœur même de cette illustration.

© montdemarsan-tattooconvention | tout droit réservé

BILLETTERIE

Quel tarif pour entrer à la convention ?

Tarifs pleinVENDREDI 5 €SAMEDI ou DIMANCHE 9€PASS 2 ou 3 jours 15€

Tarifs réduits*VENDREDI 5€SAMEDI OU DIMANCHE 6€PASS 2 ou 3 jours 10€

*Un tarif réduit s’applique pour les étudiants, les demandeurs d’emploi et les enfants de 12 à 16 ans sur présentation d’un justificatif.L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.Sur le tarif de chaque entrée 1 € sera reversé à une association locale.

© montdemarsan-tattooconvention | tout droit réservé

INFOS

Horaires d’ouverture au public

Le Vendredi 13H30 - 20HLe Samedi 10H – 20HLe Dimanche 10H – 19H

Lieux

Qui sommes nous ?

L’association Pop Corn est née d'une passion débordante pour la culture des arts visuels dans notre terroir Gascon ! On vous dégaine des fresques murales, des expositions à couper le souffle, des ateliers créatifs ouverts à tous et des partenariats avec des associations créatives locales. On organise aussi l’événement “Les Mains en Or”, une convention de tatouage Montoise qui attire une cinquantaine d’exposants tatoueurs et fait exploser le compteur avec plus de 2000 visiteurs chaque année ! Ce rendez-vous prend de l’ampleur, et le nombre de curieux ne cesse de grimper, devenant l'incontournable de la région. On est impatients de réaliser plein d’autres projets avec vous et notre tête déborde d’idées éclatantes !

Mais pourquoi "Pop Corn" ? Définition : Grain de maïs qui s’ouvre, s’éclate sous l'effet de la chaleur.

Notre définition : En véritables Landais, nous nous sommes dit : " Et si on piochait dans notre adorable surnom de 'Croque-Mais' pour éclater de créativité ? "

En chauffant notre amour de la culture visuelle, on fait jaillir des idées explosives comme du pop corn tout chaud !

contact

© montdemarsan-tattooconvention | tout droit réservé

FOIRE AUX QUESTIONS

Comment se faire tatoueur sur la convention Les Mains en Or ? Avec ou sans RDV ?

Découvrez les artistes présents lors de la convention sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Vous y retrouverez leurs contacts. N'hésitez pas à leur envoyer un message directement pour discuter de vos projets et connaître leurs disponibilités lors de la convention. Il y aura également des artistes ayant des disponibilités le jour de la convention, il n’y aura donc pas besoin d’une prise de RDV préalable. C’est la politique du “walk-in” : premier arrivé premier servi ! Vous pourrez donc venir à la rencontre de ces tatoueurs pratiquant soit : le free hand en dessinant vos tatouages à même le corps et à main levée, ou alors de ceux proposant des flashs dessinés par leurs soins, directement sur leurs stands.

Peut-on se faire tatouer si on a moins de 18 ans ?

Tout tatouage sur une personne mineure est interdit sans consentement parental écrit : Le cas échéant, la présence d'un parent ou tuteur est obligatoire, et l'artiste tatoueur acceptant de réaliser le tatouage peut disposer d'un modèle de consentement sur simple demande aux organisateurs.

Rappel : Il est interdit de tatouer une personne mineure sans le consentement écrit de l’un de ses parents ou de son tuteur. Pour tout tatouage sur une personne de moins de 18 ans, la présence d’un parent ou tuteur est donc absolument requise pour signer ce consentement, ainsi qu’une pièce d’identité pour chacun d’eux.

Les animaux de compagnies sont-ils acceptés lors de la convention ?

Conformément à la réglementation en vigueur, aucun animal ne peut être accepté à l’intérieur de la convention.

Peut-on manger, boire un verre sur place ?

Oui, durant les 3 jours de la convention tatouage des espaces restaurations sont à votre disposition pour vous restaurer et vous désaltérer. Vous avez la possibilité de vous restaurer à toute heure de la journée comme de la soirée.

Peut-on sortir de la convention et revenir ?

Oui, un bracelet vous est remis lors de votre entrée en échange de votre billet afin de pouvoir entrer et sortir librement de l’espace.

Peut-on prendre des photos ?

Vous pouvez prendre des photos lors des 3 jours de la convention Les Mains en Or à condition de respecter les règles de la propriété intellectuelle (interdiction de photographier les books des artistes ou d’exploiter les photos sans autorisation préalable).Pour toute demande d’accréditation presse, rendez-vous directement dans l’onglet « Contacts », Merci.

Est-ce qu’il un distributeur de billets sur place ?

Il n’y a pas de distributeur sur place nous vous invitons donc à anticiper vos moyens de paiement sur place.Important, tous les exposants ne sont pas tous équipés de terminal de paiement par carte.

Les enfants sont-ils acceptés ?

Oui, La convention Le Mains en Or est un évènement ouvert à tous. La Convention tattoo baigne dans une ambiance très familiale, les enfants peuvent participer à des tas d’animations prévus pour eux sur place (ateliers dessin/ recyclage textile / tattoo éphémères / animations dédiées…)Nous recommandons toutefois aux parents d’enfants en bas âge de laisser les poussettes dans les véhicules ou à l’entrée du salon car les allées sont assez chargées et ce matériel souvent volumineux peut déranger la circulation autant pour vous que pour les autres usagers

L’entrée est-elle gratuite pour les personnes qui se font tatouer sur place ?

Aucune invitation n’est prévue pour les visiteurs se faisant tatouer sur la convention Les Mains en Or. Vous pouvez acheter votre billet en prévente ou sur place.

Avez-vous de la nourriture pour personnes végétariennes ?

Oui, il y aura des propositions culinaires adaptées pour personnes végétariennes.

Y a-t-il des animations, concerts sur place ?

Oui, et c’est une nouveauté cette année, nous aurons des concerts en journée mais aussi en soirée le Samedi jusqu’à 23H.

Y a-t-il un parking à proximité ?

Oui, le lieu propose plusieurs parkings à proximité du lieu de la convention pour votre confort.

© montdemarsan-tattooconvention | tout droit réservé

PROGRAMME

Le programme arrive bientôt !!!

© montdemarsan-tattooconvention | tout droit réservé

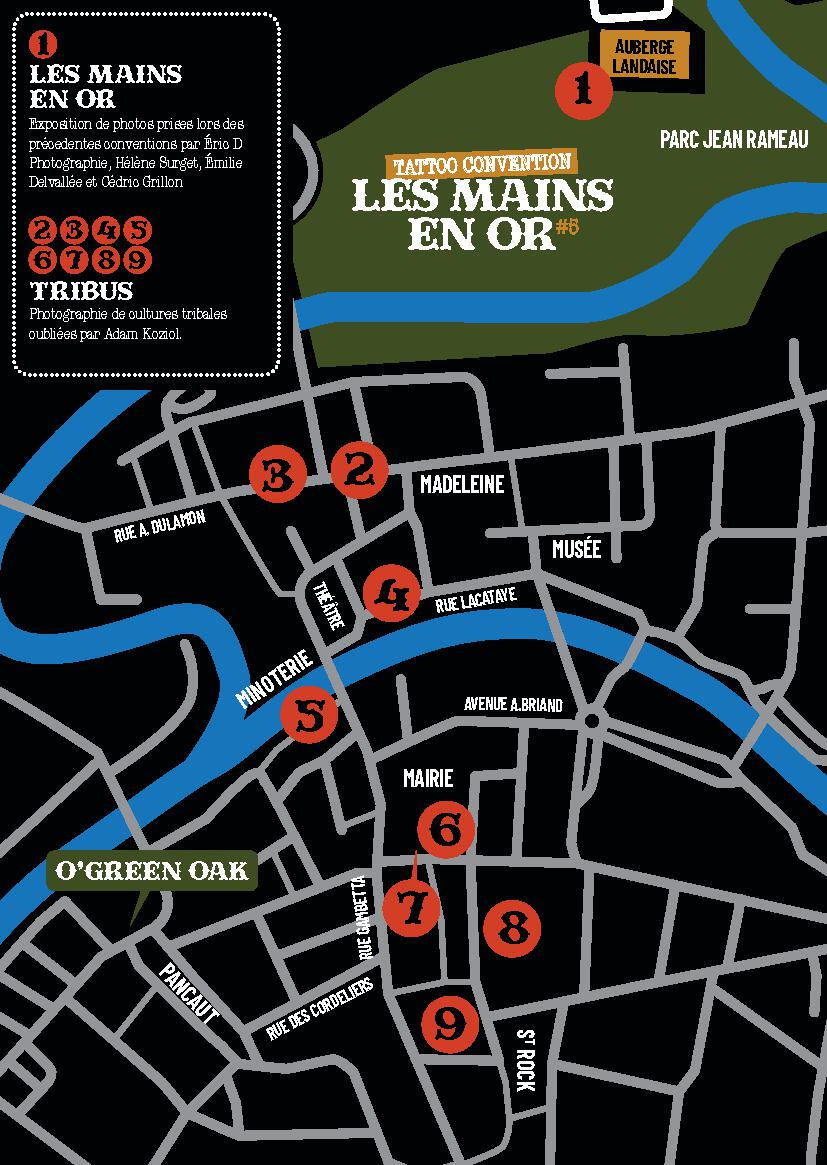

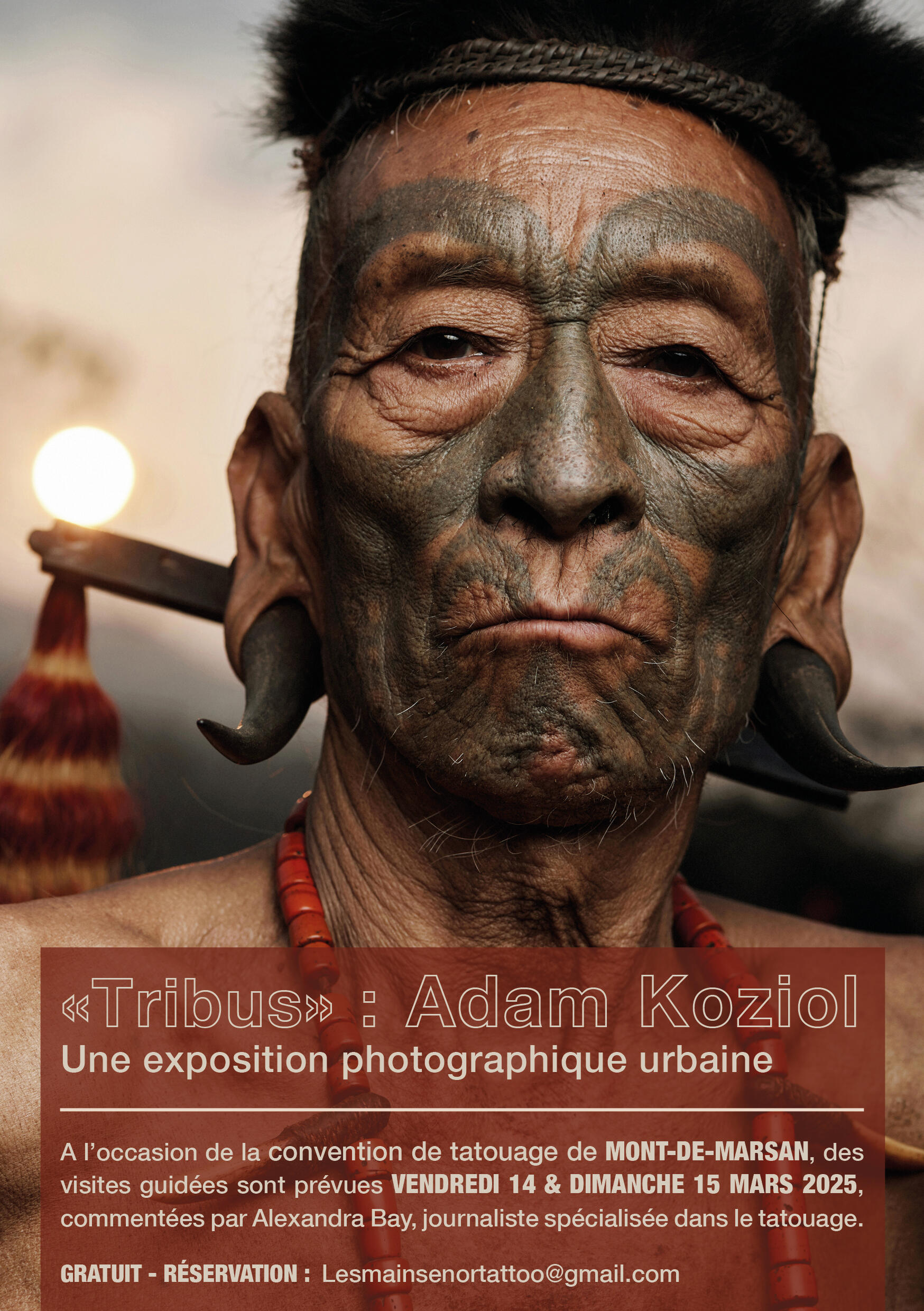

Exposition « Tribus », une exploration des photographies d'Adam Koziol

Dans le cadre de la convention de tatouage de Mont-de-Marsan, découvrez « Tribus », une exposition captivante du photographe Adam Koziol, qui explore avec sensibilité la richesse des cultures tribales à travers le monde.

Plongez au cœur de cette immersion visuelle unique lors des visites guidées exclusives, animées par Alexandra Bay, journaliste spécialisée dans l’histoire et l’anthropologie du tatouage. Elle vous dévoilera les récits cachés derrière chaque image, offrant un éclairage passionnant sur les traditions ancestrales de ces tribus en voie de disparition.Pour ceux qui ne pourront pas y assister, nous mettrons à disposition un QR code pour chaque tribu. En scannant le code sur chaque photo avec votre smartphone, les visiteurs pourront accéder à un plan du parcours et à des explications audio ou écrites de Alexandra Bay, vous permettant ainsi d'explorer l'exposition à votre rythme. Ne manquez pas cette belle occasion de découvrir notre patrimoine culturel même après les dates de la convention de tatouage.🗓️ Vendredi 14 et Dimanche 15 mars 2025

🎟️Entrée gratuite – Réservation obligatoire : [email protected]

Adam Koziol, né en 1991 en Pologne, est un photographe et documentariste spécialisé dans les cultures tribales en voie de disparition. Sa carrière prend racine dans une passion d'enfance pour l'élevage et la photographie d'insectes tropicaux, qui l'amène à explorer des régions reculées comme Bornéo et Sumatra dès l'âge de 16 ans. Cependant, c'est en 2013, après avoir entendu parler des chasseurs de têtes Iban de Bornéo, qu'il décide de recentrer ses voyages sur les tribus humaines et leur patrimoine culturel.Lors de son premier projet axé sur les Iban, Adam parcourt les jungles du Sarawak à la recherche des derniers membres tatoués de la tribu. Cette rencontre avec trois anciens portant des tatouages traditionnels, témoins d'une époque révolue, devient un tournant décisif. Il réalise que ces cultures disparaissent rapidement, emportant avec elles des histoires irremplaçables. Dès lors, il se consacre à documenter les traditions, les tatouages, les scarifications et les récits des peuples autochtones du monde entier.Adam voyage seul ou accompagné de sa femme, parcourant des zones isolées comme la Papouasie, l'Éthiopie, et les îles indonésiennes. Malgré les défis logistiques, les conditions difficiles et parfois les dangers, il capture avec soin des portraits intimes et authentiques, utilisant une lumière de studio transportée à travers des jungles et des montagnes.

Son travail est guidé par une fascination pour la beauté culturelle et la diversité humaine. À travers ses photographies, Adam met en lumière les phénotypes, vêtements, bijoux et autres attributs identitaires propres à chaque tribu. Il privilégie une approche humaine, développant une relation de confiance avec ses sujets avant de les photographier.Parmi ses projets marquants figurent les tatouages des femmes Atayal de Taïwan, la culture chamanique des Mentawai d'Indonésie, et les traditions des Konyak d'Inde, anciens chasseurs de têtes convertis au christianisme. Chaque rencontre nourrit son désir de préserver ces témoignages visuels pour les générations futures, alors que de nombreuses tribus sont sur le point de disparaître.Afin de financer ses expéditions, Adam a créé une marque de vêtements, Selva, inspirée des cultures qu'il rencontre. Il dirige également un studio de photographie en Pologne, où il perfectionne son art entre deux voyages.Sa motivation principale reste de documenter ces cultures avant qu'elles ne disparaissent, tout en sensibilisant le public à leur valeur inestimable. Adam Koziol espère que ses photographies transmettent plus qu’une simple image : une invitation à explorer, comprendre et préserver un patrimoine fragile et unique.

Alexandra Bay découvre le tatouage à 16 ans à travers un reportage sur les tribus urbaines et l’influence de figures marquantes comme Jean-Paul Gaultier, qui valorise le tatouage tribal dès 1995. Partagée entre ses deux passions – le tatouage et la mode –, elle s’initie au métier de tatoueuse, mais les circonstances la mènent finalement vers le stylisme. Originaire d’Agen, elle se forme en couture (BEP en création de vêtements sur mesure et CAP en couture floue) avant de s’installer à Paris pour approfondir ses compétences par le biais d’un contrat de qualification.Malgré son immersion dans l’univers textile, son lien avec le tatouage demeure. Au début des années 2000, elle retente l’expérience de tatoueuse, enrichissant ainsi sa connaissance théorique et pratique de l’art corporel. Parallèlement, elle se passionne pour la photographie argentique et capture l’énergie des concerts, tout en explorant l’univers du burlesque à travers de nombreux portraits d’effeuilleuses tatouées.Devenue mère en 2006, elle choisit de représenter la culture tatouée sous un angle authentique, loin des clichés médiatiques. Elle parcourt la France, la Suisse et la Belgique pour photographier des familles tatouées et a l’honneur de réaliser des portraits de la légendaire famille Leu, figure emblématique du milieu. Son ouvrage Love, Tatouages & Family(2012) rencontre un vif succès auprès de la communauté et de la presse, marquant le début d’une carrière de photographe portraitiste pour des magazines spécialisés comme Inked et Rise.Sa passion pour l’histoire du tatouage la pousse à co-fonder le magazine Jeter l’encre en 2011 et à lancer son blog Histoire-du-Tatouage/Tattow Stories en 2015. Elle s’investit également dans la création du premier fanzine graphique dédié aux tatoueurs en France, Free Hands Fanzine. En 2018, elle rejoint la rédaction de Tatouage Magazine sous la direction de Mikaël de Poissy.En parallèle, elle développe une activité de conférencière et d’animatrice d’ateliers. Elle intervient régulièrement en bibliothèques, médiathèques et musées pour partager son regard sur l’histoire du tatouage et le rôle des femmes dans ce milieu. Parmi ses initiatives marquantes, elle anime des ateliers au Musée du Louvre-Lens et participe à des colloques, dont « Le tatouage. L’art aura-t-il ta peau ? » à l’INHA.Plus récemment, Alexandra Bay publie un ouvrage de 336 pages consacré au tatouage traditionnel américain, explorant ses origines maritimes et son évolution. Son parcours, entre passion artistique, partage culturel et rigueur anthropologique, témoigne de son engagement dans la transmission et la valorisation de la culture tatouée.

Découvrez les TRIBUS

© montdemarsan-tattooconvention | tout droit réservé

LA TRIBU CHIN

Je suis Alexandra Bay, et aujourd’hui, je vous invite à un voyage fascinant ! Nous allons nous rendre très loin d’ici, dans les montagnes brumeuses de l’État Chin, en Birmanie, pour découvrir une tradition très particulière : le tatouage facial des femmes Chin. Pour illustrer cette visite, admirez la magnifique photo prise par le photographe polonais Adam Koziol, qui travaille pour National Geographic, et qui a capturé ces traditions uniques à travers son objectif.Les origines du tatouage facialLes femmes Chin, qui font partie de plus de 50 groupes ethniques distincts, étaient autrefois reconnues pour leurs tatouages faciaux complexes. Chaque tribu avait ses propres motifs : des lignes, des points, ou même un visage entièrement bleuté. D’ailleurs, les femmes Chin d’une seule tribu pouvaient choisir entre 12 dessins différents. L’une des explications les plus populaires à cette tradition provient d’une légende. Selon cette histoire, un roi birman aurait capturé les plus belles jeunes filles Chin. Pour se rendre méconnaissables et échapper à cette menace, les femmes auraient décidé de tatouer leur visage, transformant ainsi le tatouage en un symbole de protection et d'identité.Une tradition spirituelle et identitaireAu-delà de cette légende, ces tatouages revêtaient une signification plus profonde. Selon Daw San, une femme de la tribu Mun, « chaque tatouage a une signification spirituelle et définit les valeurs de la tribu ». En effet, ces motifs étaient un moyen de définir l’appartenance à une communauté et de maintenir un lien avec les ancêtres dans l’au-delà. Certaines croyances vont même plus loin, affirmant que seules les femmes tatouées seraient accueillies par les esprits après la mort. En effet, « Le roi de l’enfer appellera celles qui n’ont pas de tatouage sur le visage […] Les dieux ne montreront de la bonté qu’aux filles tatouées. Celles qui n’ont pas de tatouage ne verront que le mauvais chemin. » raconte Daw Gei Sein, âgée de 75 ans.Un rituel de passage douloureuxLe tatouage était un rite de passage fondamental pour les jeunes filles Chin, qui le recevaient entre 12 et 14 ans, marquant ainsi une étape clé de leur adolescence. Daw San raconte qu’il y a plusieurs décennies, une femme non tatouée n’avait aucune chance de se marier, tant cette tradition était ancrée dans la société. Elle souligne également la fierté qu’éprouvaient les femmes pour leurs motifs, obtenus au prix d’un processus long et douloureux, nécessitant plusieurs séances. Réalisés à l’aide d’épines de bambou trempées dans des pigments naturels, comme la suie ou des extraits végétaux, ces tatouages représentaient bien plus qu’un simple ornement. Pour supporter la douleur, certaines buvaient un jus fermenté. Au-delà de l’épreuve physique, ce rituel marquait à la fois le passage à l’âge adulte et une expérience spirituelle profonde.L’interdiction et la disparition progressiveDans les années 60, le gouvernement birman a interdit cette pratique, la qualifiant de cruelle et archaïque. À cela s'est ajoutée la conversion massive des Chin au christianisme, contribuant au déclin de la tradition. Aujourd’hui, ce sont principalement les femmes âgées qui portent encore ces tatouages. Elles deviennent les dernières témoins vivantes de cette culture ancienne, et beaucoup d’entre elles s’inquiètent de sa disparition. Daw Khui Shing Awi, une femme de 71 ans, exprime cette inquiétude en disant : « La pratique du tatouage va sûrement disparaître quand nous mourrons. »Le tourisme, une opportunité pour la mémoireBien que cette tradition soit en voie d’extinction, l'intérêt croissant des voyageurs pour les femmes aux visages tatoués offre une lueur d'espoir. Les Chin espèrent que le tourisme pourra préserver leur héritage culturel et améliorer leurs conditions de vie. Dans leurs villages reculés, elles accueillent des visiteurs, partagent leurs histoires et, parfois, jouent de la flûte avec le nez, une autre tradition locale qui étonne toujours les curieux.ConclusionLe tatouage facial des femmes Chin est bien plus qu’un simple ornement. C’est un symbole de résistance, d’histoire, et de croyances profondément enracinées dans leur culture. Aujourd’hui, seules quelques grands-mères portent encore ces tatouages, portant avec elles la mémoire d’une époque révolue. En les observant, nous pouvons apercevoir un monde qui s’éteint, mais dont les souvenirs continuent d’inspirer ceux qui cherchent à comprendre et à préserver cette magnifique culture.

Alors, selon vous, le tatouage est-il simplement un ornement, ou bien une mémoire vivante qu’il faut préserver pour les générations futures ?

LA TRIBU IBAN

Je suis Alexandra Bay et aujourd’hui, je vous invite à découvrir l'histoire fascinante des tatouages Iban, un art ancestral profondément lié à l’histoire et à la culture de ce peuple. Nous explorerons cette tradition à travers les âges, entre résistance et renouveau, avec une attention particulière à l’artiste Ernesto Kalum. La photographie qui illustre cette visite est signée Adam Koziol, photographe polonais collaborant avec National Geographic, dont les images saisissantes témoignent de sa passion pour la préservation des traditions indigènes.Le tatouage et le Ngayau : un lien indissociableChez les Iban de Bornéo, le tatouage et le Ngayau étaient intimement liés, incarnant bravoure, statut social et protection spirituelle. La chasse aux têtes rythmait la vie communautaire, chaque expédition renforçant leur lien avec les esprits et assurant prospérité au village. Après sa première tête coupée, un jeune guerrier recevait le tegulun, tatoué sur la main en signe de prestige et d’avertissement pour l’ennemi. Avant cela, son parcours initiatique, le bejalai, lui valait son premier tatouage, les Bungai Terung, symbolisant son passage à l’âge adulte. En gravissant les échelons, un guerrier pouvait obtenir le Ukir Rekung, un scorpion tatoué sur la gorge, véritable armure spirituelle. Ce motif était aussi réservé aux figures émérites, qu’il s’agisse de guerriers, chamans ou artisans accomplis. Inspirés de la nature et parfois révélés en rêve par les esprits, ces tatouages faisaient du corps un livre vivant des exploits de leur porteur.

La cérémonie du tatouage était un rituel sacré : des offrandes étaient déposées aux divinités, et le tatoueur préparait une encre mêlant suie et pigments végétaux, enrichie de charmes protecteurs. L’encrage, réalisé à l’aide d’aiguilles en os ou bambou et d’un petit marteau, suivait une gestuelle précise. Cette technique traditionnelle disparut progressivement dans les années 1950-60, en même temps que la fin du Ngayau, marquant ainsi la rupture avec un héritage ancestral aujourd’hui réapproprié par les nouvelles générations.La chute du Ngayau et la disparition du tatouageAu 19e siècle, les Iban, redoutables chasseurs de têtes, dominent Bornéo au sein d’un archipel où la cohabitation entre les 40 sous-ethnies est difficile. Leur expansion territoriale et leurs conflits avec les autres Dayak les opposent au sultan de Brunei, qui tente d’interdire leurs rites animistes. L’arrivée de James Brooke en 1841 marque le début du règne des rajahs blancs, qui protègent les traditions locales tout en menant une lutte acharnée contre le Ngayau. Ironiquement, les Iban sont recrutés dans les forces militaires et continuent de couper des têtes dans un cadre militaire. Malgré des rébellions et des conflits internes, cette pratique finit par s’éteindre progressivement après la Seconde Guerre mondiale, où les Iban, devenus éclaireurs redoutables, reçoivent des distinctions pour leur rôle contre l’occupation japonaise. Avec la disparition du Ngayau, le tatouage traditionnel des guerriers s’efface également.Le renouveau du tatouage traditionnel : Ernesto Kalum*Dans les années 90, un mouvement de renaissance s’amorce. Des jeunes Iban, comme Ernesto Kalum, reprennent le flambeau. Né à Ulu Spak Saribas, Ernesto se détourne d’une carrière d’avocat pour se consacrer à l’art du tatouage. En 1998, il ouvre « Borneo Headhunters », le premier studio de Kuching, et commence à pratiquer le tatouage traditionnel. Ce fut un retour aux sources, inspiré par ses recherches et son héritage culturel. Il voyage en Angleterre, puis en Suisse, où il rencontre le tatoueur légendaire Sailor Bit. C’est lui qui l’encourage à reprendre la méthode ancestrale du hand-tap, la technique traditionnelle des Iban, qui consiste à frapper délicatement la peau avec une aiguille de bambou trempée dans une encre préparée à partir de suie et de plantes. En pratiquant le hand-tap, il redonne vie à cette tradition, respectant les anciennes techniques tout en modernisant leur approche. Son studio devient un lieu de préservation et de transmission des savoirs ancestraux. En 1999, il participe au 5e salon du tatouage à Lausanne, où il rencontre des figures emblématiques comme Félix Leu, un grand défenseur de la culture tribale. Ce fut un tournant pour Kalum : il prit conscience de l’importance de l'outil traditionnel et se consacra pleinement au hand-tap. Il s’affirma ainsi comme l’un des plus grands ambassadeurs du tatouage Iban traditionnel dans le monde.ConclusionAujourd’hui, grâce à des artistes comme Ernesto Kalum, le tatouage Iban renaît, mais il reste bien plus qu’une simple pratique esthétique. Il représente un lien profond avec les ancêtres, un hommage aux esprits de la nature et une façon pour les Iban de se reconnecter à leurs racines spirituelles. Le tatouage des Iban, c’est l’encre de Bornéo, un symbole de résilience et de fierté culturelle qui perdure à travers les générations.

LA TRIBU MURSI

Je suis Alexandra Bay et aujourd’hui, nous allons explorer l’histoire fascinante des Mursi, un peuple semi-nomade de la vallée de l’Omo, au sud de l’Éthiopie. Saviez-vous que cette vallée est considérée comme le berceau de l’humanité ? La photographie qui illustre cette visite est signée Adam Koziol, photographe polonais collaborant avec National Geographic, dont les images saisissantes témoignent de sa passion pour la préservation des traditions indigènes.Un peuple guerrier et l’âme de la vallée de l’OmoLes Mursi, un peuple courageux et résistant d’environ 10 000 personnes, vivent dans une région isolée entre le fleuve Omo et la rivière Mago, un territoire où la vie est difficile. Le climat y est sec, les paysages arides, et les rares oasis deviennent des foyers de violents affrontements. L’eau, précieuse ressource nécessaire à l’entretien du bétail vénéré par les Mursi, est source de tensions. Les bovins, symboles de richesse, sont décorés avec autant de soin que leurs propriétaires : peintures, bijoux et même découpe des oreilles.

Pendant la saison sèche, de septembre à février, les hommes se déplacent vers la rivière Omo pour permettre à leurs bêtes de paître et de s’abreuver. Pendant ce temps, les femmes et les enfants restent dans les villages, exposés à des attaques imprévisibles. Les ennemis, comme les nyangatoms, peuvent surgir à tout moment et les chasser de leurs terres. En effet, les ceux-ci ont déjà délogé les Mursi à coups de kalachnikovs et de lance-roquettes. Grâce à l’extraction de l’or pendant la guerre civile du Soudan en 1983, ils ont acquis des armes à feu, remplaçant progressivement les flèches par des balles, plus efficaces. Depuis, la kalachnikov fait partie intégrante du quotidien des Mursi, s’imposant comme un symbole aussi emblématique que le plateau labial et les scarifications, une pratique vieille de plusieurs millénaires parmi les tribus africaines.Les scarifications : De l’identité à la guerreComme beaucoup d’autres tribus africaines, les Mursi décorent leur corps avec des scarifications et des peintures de guerre. La plupart des scientifiques s’accordent à dire que c’est la carte d’identité d’un individu. Au sein de la tribu Mursi, le sang est un symbole important, celui de la mort. Grâce à la scarification, ils maîtrisent le sang qui coule. Lorsqu’ils s’infligent des incisions, ils anticipent la mort et la contrôlent.

Les hommes et les femmes pratiquent les scarifications. Par exemple, les kichoa sont unisexes : trois bandes horizontales sur les muscles abdominaux. Trois lignes de tirets forment les 3 bandes horizontales. Seules les femmes séparent ces kichoas par une bande verticale sur le ventre, préconisée avant la grossesse. Elles portent aussi une scarification spécifique sur l’épaule. Les hommes affichent leur courage grâce aux scarifications apparentes sur les bras. En forme de fer à cheval, elles symbolisent l’ennemi tué au combat.Incisions, courage et forceDu courage, le jeune Mursi doit en avoir lors du processus de scarification. L’opération dure longtemps, en plus d’être particulièrement douloureuse. La peau est soulevée avec une épine d’acacia. Puis, on pratique deux incisions au rasoir à 90° de la peau tendue. Une fois l’opération terminée, les cicatrices à vif sont rincées à l’eau. Puis, elles sont recouvertes de charbon et de cendre. Le ou la scarifié(e) doit endurer les incisions, sans gémir, ni bouger. À partir de la puberté, l’opération doit être renouvelée de nombreuses années pour recouvrir le corps de jolies chéloïdes régulières. Une pratique qui aiguise l’esprit guerrier de nos futurs combattants.L’impact du tourisme : Entre tradition et modernitéL’un des défis majeurs auxquels les Mursi sont confrontés aujourd’hui est l’impact du tourisme. Dans son livre « Du corps humain comme marchandise », l’anthropologue Serge Tornay déclare que la vallée de l’Omo est devenue un piège à touristes. Cette région de l’Ethiopie s’est transformée en mise en scène des origines de l’humanité. Les descendants de Lucy attirent les touristes et les photographes. Pour des salaires de misère, les Mursi prennent la pose. Serge Tornay évoque même un harcèlement photographique avec des mises en scène à la demande, comme les femmes contraintes de mettre et retirer leurs énormes labrets en permanence. Désormais, les Mursis ont choisi de vivre du tourisme. Ils ont délaissé le bétail et l’agriculture. Sans ces activités quotidiennes, les hommes se sont mis à boire. Ils sont vite saouls durant la journée. Le tourisme accru a déconnecté la tribu Mursi de ses traditions.L’avenir incertain des MursiLes Mursi sont un peuple marqué par une histoire de survie, de guerre, et de rites. Leur corps est un livre ouvert qui raconte leur parcours et leur force intérieure. Cependant, avec les changements apportés par la mondialisation et le tourisme, l’avenir de leurs traditions est incertain. Resteront-ils fidèles à leurs racines ou s’intégreront-ils progressivement dans la société moderne ? Cela fait quelques années que le Gouvernement éthiopien souhaite intégrer les Mursi dans la société moderne. Que va-t-il advenir de cette tribu ?

LA TRIBU APA TANI

Les tatouages des Apa Tani : un héritage en voie de disparitionBienvenue dans la vallée de Ziro, un lieu reculé de l’Inde du Nord-Est ! Je suis Alexandra Bay, journaliste spécialisée dans le tatouage, et je vous invite à découvrir l'histoire d’un peuple fascinant : les Apa Tani. Pendant des siècles, les femmes Apa Tani ont porté des tatouages faciaux distinctifs et des bouchons de nez impressionnants. Mais pourquoi ces pratiques étaient-elles si importantes ? Était-ce pour se protéger, pour affirmer leur identité ou pour respecter une tradition sacrée ? La photographie qui illustre cette visite est signée Adam Koziol, photographe polonais collaborant avec National Geographic, dont les images saisissantes témoignent de sa passion pour la préservation des traditions indigènes.Une légende de beauté et de fertilitéPeut-être avez-vous déjà entendu dire que ces tatouages avaient pour but de rendre les femmes moins belles afin d’éviter qu’on les enlève. Pourtant, une ancienne légende Apa tani raconte une tout autre histoire. Pour cela, il faut écouter les Miji — Migung, des chants religieux qui racontent des histoires en prose. Ainsi, une femme nommée Ami Niidon Biinyi avait peur de ne jamais trouver un mari. Elle consulta Dieu, qui lui révéla un secret : pour retrouver sa beauté et sa jeunesse, elle devait se tatouer le visage, porter des bouchons de nez et les « ruting yarang ». En suivant ce conseil, elle trouva un époux et donna naissance à un clan important. Ainsi, les tatouages, les bouchons de nez et les boucles d’oreilles sont devenus un symbole de féminité, de fertilité et de passage à l’âge adulte pour les femmes Apa Tanis.Les tatouages : des marques d’identitéAu-delà de leur fonction esthétique, ces tatouages faciaux ou tiipe avaient un rôle identitaire très fort. Il n’y avait pas de tatoueurs professionnels. Le choix se portait sur les amis et la famille. Souvent, les anciennes du village tatouaient les petites filles. La séance se pratiquait sur la place publique comme signe d’un acte de bravoure. On appliquait une poudre noire sur le visage pour marquer la ligne. Puis on préparait l’encre Chinyu, un genre de pâte de suie et de graisse de porc. Cette encre était lentement introduite sous la peau grâce au empiia yahko, un petit marteau.Chaque femme arborait des motifs spécifiques :

• Une ligne verticale du front au nez

• Cinq traits descendant du mentonLes hommes, quant à eux, portaient un simple trait au centre du menton. Ces dessins n’étaient pas choisis au hasard, ils étaient inspirés par un arbre sacré, le pin, utilisé dans les rituels. Le pin symbolisait la connexion entre les générations et les ancêtres, et ces motifs tatoués étaient ainsi des marques d’identité, de transmission culturelle.Le Yapinghule : un ornement impressionnantUn autre élément fascinant de la culture des Apa Tanis était le Yapinghule - ou Yaping Hulo -, des bouchons de nez qui marquaient un passage essentiel de l’adolescence à l’âge adulte. À partir de l’adolescence, les filles se faisaient percer les narines et inséraient un fil dans chaque plaie pour la garder ouverte. Afin d’élargir le trou, il fallait introduire progressivement des bouts de bambou ou de canne. C’était une opération longue et douloureuse, car le cartilage des narines est épais. Ces bouchons pouvaient atteindre 3 à 5 cm de diamètre ! Accompagnées de grandes boucles d’oreilles en laiton, appelées ruting yarang, qui pouvaient mesurer jusqu’à 10 cm, ces femmes affirmaient ainsi leur statut et leur appartenance à la communauté.Une tradition interdite et en voie de disparitionCependant, en 1974, cette tradition fut brusquement interrompue. Le gouvernement interdit ces pratiques, les qualifiant d’archaïques et discriminatoires. Peu à peu, les jeunes générations ont cessé de se faire tatouer et de porter ces bouchons de nez. Aujourd’hui, seules quelques femmes âgées continuent de porter ces marques ancestrales sur leur visage. Ce qui était autrefois un symbole de fierté et d’appartenance est devenu un vestige du passé.Un patrimoine en train de s’effacerEn seulement quelques décennies, cette tradition millénaire a presque disparu. Aujourd’hui, que reste-t-il de ces pratiques ? Ces femmes aux tatouages et ornements spectaculaires nous rappellent que chaque société a ses propres codes de beauté, de passage et d’identité. À travers leurs marques, elles nous ont légué un patrimoine précieux.

LA TRIBU MENTAWAÏ

Je suis Alexandra Bay et aujourd’hui, nous allons explorer l’histoire fascinante du tatouage chez les Mentawaï, un art intimement lié à la nature, à la spiritualité et à la résistance culturelle. La tribu des hommes fleurs vit dans un archipel de quatre îles dont la plus connue, l’île de sibarut située au large de la côte Ouest de Sumatra. La photographie qui illustre cette visite est signée Adam Koziol, photographe polonais collaborant avec National Geographic, dont les images saisissantes témoignent de sa passion pour la préservation des traditions indigènes.Un art spirituel profondément enracinéChez les Mentawaï, le tatouage est bien plus qu’un simple ornement : c’est un acte sacral. Selon leurs croyances, chaque être et chaque objet possède une âme, appelée "kina". Le tatouage aide à maintenir cette âme en harmonie avec la nature et les esprits. Les motifs tatoués ne sont pas choisis au hasard. Ils représentent les éléments naturels qui les entourent, comme les motifs sur les bras qui symbolisent les frondes du sagou et les rayures sur les jambes qui représentent les racines de l’arbre de vie. Ces dessins incarnent leur connexion avec la nature et l’équilibre spirituel.**Une technique ancestrale **Le tatouage est réalisé à l’aide d’aiguilles en os ou en bambou, avec une encre à base de suie ou de charbon. Cette technique est un savoir-faire transmis par les "sipaniti", les tatoueurs traditionnels. Le processus est long et douloureux, mais il est perçu comme un rite de passage essentiel et un moyen d'entrer en contact avec le monde spirituel ainsi que de bénéficier de leur protection. En effet, le tatouage marque aussi la connexion de l’individu avec ses ancêtres et les esprits de la forêt. Pour l’adolescent, il marque son entrée dans la communauté des adultes. Sans tatouage, un individu n’est pas considéré comme pleinement membre de la tribu.Les périodes d’interdiction et de résistanceAu 19e siècle, les missionnaires néerlandais ont interdit le tatouage, le qualifiant de coutume barbare. Cependant, la tribu Mentawaï a résisté, et ce jusqu’à l’arrivée de Suharto. Dans les années 1970 et 1980, le dictateur a forcé les hommes fleurs à abandonner leurs traditions, voyant le tatouage et d’autres rites ancestraux comme des obstacles à l’assimilation au modèle indonésien. À chaque interdiction, le tatouage est devenu un moyen de résister, de préserver l’identité et la culture des Mentawaï face à l’oppression. Ce n’est qu'avec l’intervention d’ethnographes comme Charles Lindsay, dans les années 1980, que les tatouages mentawaï ont refait surface, symbolisant la détermination de ce peuple à sauvegarder son patrimoine culturel.Le tatouage aujourd’hui : entre renaissance et défisAujourd’hui, le tatouage chez les Mentawaï connaît une véritable renaissance. De nombreux jeunes, comme Adam Godaï, un chaman en apprentissage, arborent fièrement leurs tatouages en signe de réappropriation culturelle. Cependant, les Mentawaï sont confrontés à un défi de taille : la déforestation. Leur forêt, qui est essentielle à leur mode de vie et à leur culture, est menacée. De plus, l’afflux de touristes, attirés par leurs traditions, complique encore la situation. L’ethno-tourisme, bien qu’il permette de préserver certaines pratiques comme le tatouage, risque aussi de figer la culture Mentawaï dans un rôle de "spectacle" pour les visiteurs.ConclusionMalgré les nombreux défis auxquels ils font face, les Mentawaï poursuivent leur lutte pour préserver leur culture et leur environnement. Le tatouage, symbole puissant de leur résistance et de leur connexion spirituelle à la forêt, demeure un marqueur essentiel de leur identité. C’est à travers ce lien profond avec la nature et leurs ancêtres que le tatouage des Mentawaï devient bien plus qu’une simple pratique esthétique : il incarne un acte de survie et de résilience face aux pressions extérieures.

Ainsi, chaque motif tatoué sur leur peau est un témoignage vivant de leur histoire, de leur spiritualité et de leur résistance face aux bouleversements du monde moderne. Les Mentawaï, à travers ces symboles, nous rappellent non seulement l’importance de préserver leurs traditions, mais aussi de protéger les liens sacrés qui les unissent à la nature, source de leur existence et de leur force.

LA TRIBU KONYAK

Je suis Alexandra Bay et aujourd’hui, je vous emmène à la découverte d’un peuple fascinant : les Konyaks, du Nagaland, une région mystérieuse de l’Inde. Leur histoire ne se limite pas aux chants et traditions orales, elle est aussi gravée dans leur chair. Chaque tatouage est un récit de guerres, de bravoure et de rites anciens. La photographie qui illustre cette visite est signée Adam Koziol, photographe polonais collaborant avec National Geographic, dont les images saisissantes témoignent de sa passion pour la préservation des traditions indigènes.Les tatouages, symboles de courage et de victoireAutrefois, chez les Konyaks, chaque marque corporelle attestait d’un exploit guerrier. Ces redoutables chasseurs de têtes ne se contentaient pas de vaincre un ennemi : ils capturaient son esprit, ou mio, pour renforcer la puissance et la fertilité de leur clan. En coupant la tête d’un adversaire, ils s’appropriaient cette force vitale, un principe proche du mana polynésien. Les crânes, conservés dans le morung, bâtiment central du village, servaient de trophées sacrés. Le guerrier, lui, arborait un collier orné de têtes miniatures en bronze, symbolisant ses victoires et garantissant que le mio reste au sein du village.

Les tatouages étaient de véritables archives vivantes. Dès l’adolescence, à 13 ou 15 ans, un jeune devait prouver sa bravoure lors de son premier raid. Ce n’est qu’après avoir ramené une première tête qu’il recevait son premier tatouage facial, marquant ainsi le début d’une série de motifs racontant sa vie et ses exploits. Les tatouages sur la poitrine étaient un haut privilège social. Seuls les meilleurs guerriers pouvaient les porter. Lorsqu’un membre de la tribu était tatoué, c’était jour de fête. On abattait un cochon ou une vache, le riz rouge gluant était préparé, et la bière de riz coulait à flots. Autour du feu, les hommes fumaient de l’opium tandis que la cérémonie débutait.Les Anghyas, gardiennes de l’art du tatouageLes tatouages étaient réalisés par les Anghyas, tatoueuses expertes Elles utilisaient un peigne artisanal en rotin, dont les épines servaient d’aiguilles maintenues par des fibres végétales. L’encre provenait de la résine de cèdre rouge. Le tatouage était une épreuve. L’adolescent, allongé, était maintenu par ses proches pendant que l’Anghya frappait le peigne sur sa peau. Une douleur intense, mais acceptée avec fierté.

Chaque motif marquait un événement : un acte de bravoure, un changement de statut social, un mariage… . D’ailleurs, une jeune fille qui portait un tatouage dans le creux du genou était mariée. Certains dessins étaient réservés aux aristocrates et aux guerrières. Phejin Konyak, descendante de cette tribu, a méticuleusement répertorié ces motifs dans son ouvrage Konyaks – Les derniers chasseurs de têtes tatoués (Phejin Konyak et Peter Bos, Éditions Roli Books) afin de préserver cet art aujourd’hui disparu.Les têtes coupées : trophées et objets sacrésLes crânes ennemis n’étaient pas de simples trophées. Plus qu’un symbole de puissance, ils possédaient une charge spirituelle et protégeaient le village. Selon les croyances animistes des Konyaks, tout élément de la nature – arbres, rivières, pierres, crânes – était habité par un esprit. Posséder une tête humaine n’était donc pas qu’un acte guerrier, mais un rituel sacré destiné à renforcer le pouvoir et la sécurité du clan.L’interdiction de la chasse aux têtesAvec l’arrivée des missionnaires chrétiens au XIXe siècle, ces pratiques furent peu à peu interdites. Dans de nombreux villages, les costumes traditionnels et les reliques furent brûlés, les crânes enterrés, et la chasse aux têtes progressivement abandonnée. Toutefois, les Konyaks résistèrent longtemps et continuèrent leurs rituels jusqu’aux années 1960. Malgré cette interdiction, leur culture ne s’est pas éteinte. Aujourd’hui encore, les derniers guerriers tatoués vivent parmi leur tribu, témoins d’une époque révolue mais toujours gravée dans la mémoire collective. Si la majorité des Konyaks sont désormais chrétiens, ils ont su préserver une part essentielle de leur identité culturelle. Les tatouages, bien que de moins en moins pratiqués, restent un symbole fort de leur passé guerrier. Les anciens continuent de transmettre leur histoire, assurant que la mémoire des chasseurs de têtes ne s’efface jamais complètement.Conclusion : Une histoire gravée pour toujoursLes jeunes générations Konyak évoluent dans un monde en mutation tout en tentant de préserver leur héritage. Comme le souligne Phejin Konyak : « Il doit y avoir un équilibre. Nous ne pouvons pas rester isolés, mais si nous perdons notre identité, quel est le sens de tout cela ? » Chaque année, en avril, le festival Aoling célèbre l’arrivée du printemps et honore les ancêtres. Danses, festins et rituels permettent d’apaiser les esprits et de rappeler l’importance de ces traditions ancestrales.